| 秋篠寺から興福院まで |

| 天高く馬越える秋の一日、近鉄西大寺の駅を降りて、歴史の道を秋篠寺から佐紀盾列の古墳群を経て、海龍王寺・法華寺へ、さらに不退寺・興福院と佐保路の寺を訪ね、JR奈良駅までぶらりと歩いてみた。 |

このホームページの音声・画像・文章等の複製・転載は固く禁止します。

| 秋篠寺 |

| 秋篠寺は、桓武天皇の護持僧でもあった善珠によって、宝亀年間(770から781年)頃に創立された奈良最後の官寺である。官寺となる前には、秋篠氏(土師氏の後裔。土師氏は8世紀に凶礼に結び付く氏の名を避け、秋篠・菅原・大枝へ改氏)の氏寺であったという説もある。かっては、東西両塔を持つ大寺院であったが、1135年(保延元)の戦禍で焼失した。鎌倉時代になって再興されたが、明治の廃仏毀釈で寺域の大半を失った。「戦前、私がおとずれた頃でさえ、野中の荒れ寺にひとしく、草茫々たる中に美しい伎芸天が在すのがことさらあわれに見えたものである」(白洲正子「十一面観音巡礼」)という状態であった。宗派は、当初は法相宗であったが、平安時代に真言宗、明治になって浄土宗、さらに戦後昭和24年以降はどの宗派にも属さない単立となっている。 本堂(写真上左) 国宝 当初の講堂跡に建つ本堂は、鎌倉初期の再建であるが、勾配の緩い寄棟造りの屋根は「天平の甍」唐招提寺金堂を思わせる。古くは前面が唐招提寺と同じように吹き放しであったという。堂内には本尊の薬師如来を中心に、日光・月光菩薩、帝釈天、地蔵菩薩、伎芸天(いづれも重文)等が安置されている。かっての金堂(本堂)は、苔むす静寂の林間に礎石を残すのみである(写真下左)。 伎芸天像 重文 頭部だけが乾漆造りで、体部は鎌倉時代の木造による補作である。しかし、左肩を落として、腰をひねった姿態は、首を傾げた頭部とよく調和しており、補作の違和感はない。この像は、今、「伎芸天」と呼ばれているが、この名は、明治時代になって仮に付けられたようであり、造像当初の尊名は詳らかでない。また伎芸天と言う名の仏像は、秋篠寺の他には例がない。しかし、かるく口を開き歌を歌うような表情は、伎芸天の名にふさわしい。ふくよかで典雅な顔立ちは天平彫像の趣をよく伝えている。相聞歌人として名高い吉野秀雄は、「 閼伽井(写真上右) 東門を入ってすぐ左にあり、正しくは香水閣という。宮中において毎年1月8日から7日間、国家鎮護のために明治4年まで連綿と修せられた 八所御霊神社 元は、秋篠寺の鎮守社であった。寺の正門南門前にあり、無実の罪を着せられ非業の死を遂げ、怨霊となったといわれる崇道天皇(早良親王)、伊予親王、藤原夫人(伊予親王母)、橘逸勢、文室宮田麻呂、藤原広嗣、吉備大神(吉備真備?)、大雷神(菅原道真?)の八柱を祀る。 早良親王は、同母兄桓武天皇の皇太子となったが、785年、桓武天皇が平城旧京に行幸中に、長岡京に留守官として残った寵臣藤原種継の暗殺事件への関与容疑で逮捕され、淡路へ移送中に自ら飲食を断ち憤死した。怨霊として恐れられ、800年崇道天皇と追贈された。 伊予親王は、桓武天皇の第三皇子。平城天皇即位の翌年、謀反の疑いをかけられ、母(藤原夫人吉子)とともに川原寺に幽閉された。無実を訴えたが聞き入れるところとならず断食、ついに服毒自殺した。 秋篠寺は、桓武天皇と関係の深い寺といわれる。秋篠寺が創建された頃は、あまりにも皇位継承にまつわる陰謀、悲劇の犠牲者が多かった。早良親王や伊予親王など八所御霊の他にも、光仁皇后井上内親王、皇太子 私が初めて秋篠寺を訪れたのは、手元に残るパンフレットの記録によれば、昭和49年5月12日のことである。当時も伎芸天の人気はあったとはいえ、この寺を訪れる人はそれほど多くなかった。受付には、今のように常駐の受付はおらず、小さな鐘が吊るしてあった。参観者は、その鐘を撞いて来訪を庫裡に知らせるという風情あるものであった。私が鐘を撞くと、血相変えた妙齢の御婦人が出てきて、「鐘が壊れるので、そんなに強く鐘を撞かないで下さい」ときつく注意をされた。今となっては、懐かしい思い出である。 |

|

|

|

|

| 神功皇后陵 |

| 秋篠寺東門から東の方向に、奈良競輪場、奈良大付属高を経て、のどかな田園を一路神功皇后陵を目指す。途中、地元の主婦に、神功皇后陵へ行く道筋を聞いたところ、「 |

|

|

|

|

| 成務天皇陵 |

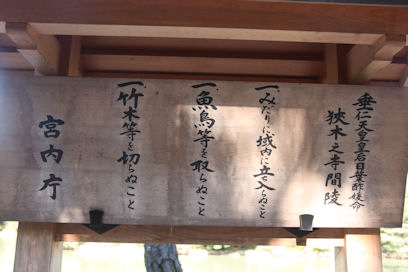

| 近鉄平城駅の踏切を渡ると、前方にこんもりとした山が見える。佐紀石塚山古墳である。4世紀後半から5世紀前半に築造された全長220mの前方後円墳である。現在は成務天皇陵に比定されているが、かっては神功皇后陵とされていたことは前述した。この古墳はこれまでに3回盗掘されており、その記録によれば竪穴式石室で長持形石棺と思われている。この古墳に隣接して佐紀陵山古墳(日葉酢媛命陵)が作られている。両古墳の間の、よく整備された道を小鳥の声を聞きながら辿っていくと、たっぷりと水を湛えた周濠(写真上右)の右側に成務天皇陵の拝所(写真下右)が見える。宮内省の立札(写真下左)には、「成務天皇 狭城盾列池後陵」とある。 成務天皇は、景行天皇の皇子で名は |

|

|

|

|

| 日葉酢媛命陵 |

| もと来た道に戻り、南に向こうとすぐ左に、たっぷりと水を湛えた周濠の向うに鳥居が見えてくる(写真右)。4世紀後半から5世紀前半に築造され、全長207mの前方後円墳の佐紀陵山古墳の拝所である。この古墳は、現在、垂仁天皇皇后日葉酢媛命陵に比定されている。宮内省の立札には、「垂仁天皇皇后日葉酢媛命 狭木之寺間陵」とある。神功皇后陵のところで説明したように、かって、この古墳は、神功皇后陵とされていた。そのため、江戸時代には、頂上には安産祈願の神社が建てられ、安産を願う妊婦やその関係者で随分と賑わったらしい。ところで、この古墳は、大正4年に大がかりな盗掘があり、また昭和46年に宮内庁の調査が行われている。そのため、佐紀盾列古墳では唯一、埋葬施設や副葬品が分かっている古墳といわれている。立ち入り禁止のために確かめようがないが、後円部の墳頂には、神社跡や、神功皇后に倣い、妊婦が腰に当てたらしい白い石が発見されたという。また、この陵は、野見宿彌の献策で、殉死に代えて埴輪を初めて立てたという説話で有名である。ただし、この陵よりも、円筒埴輪の起源は古く、人物埴輪の起源はは新しい。前記の調査では、石室の直上に、大型の衣笠型埴輪、盾型埴輪、家型埴輪が出土している。 成務天皇陵、日葉酢媛命陵の二つの巨大古墳が、このように隣接して築造されたのは極めて珍しい。日葉酢媛命陵の後円部に隣接する成務天皇陵の東側の周濠が極端に狭くなっていることから、日葉酢媛命陵が先ず築造され、その後に、成務天皇陵が隣接して築造されたといわれている。ちなみに、成務天皇は、日葉酢媛命の孫にあたる。 |

|

|

| 称徳(孝謙)天皇陵 |

| 成務天皇陵、日葉酢媛命陵は、佐紀盾列の巨大古墳がそうであるように、ともに主軸を南北にとり、前方部にある拝所は南面している。これに対し、稱徳(孝謙)天皇陵に比定されている佐紀高塚古墳(全長127mの前方後円墳)は、両古墳の南と西側に隣接して、主軸は佐紀盾列の多くの中小古墳と同じように東西にとっている。従って、前方部にある拝所は西面している。無知にもこのことを知らなかった私は、稱徳天皇陵を探して、成務天皇陵と日葉酢媛命陵の間をうろうろしていた。通りがかりの人に称徳天皇陵拝所の位置を尋ねると、「私の家の裏にある」といって、成務天皇陵前を西に降り、田んぼの向う、県道52号線沿いにある拝所が見える所まで親切にも案内していただいた(写真右)。彼の自宅は、成務天皇陵拝所のすぐ斜め前にあり、称徳天皇陵の敷地内といってよいところで、彼の言葉通り称徳天皇陵は、まさに自宅の裏にあった。 拝所にある宮内省の立札には、この古墳は、「稱徳天皇 高野陵」とある。稱徳天皇は、聖武天皇と光明皇后の間に生まれた皇女で、聖武天皇の皇太子であった。749年に、父聖武天皇に皇位を譲られて孝謙天皇として即位した。758年に惇仁天皇に譲位したが、母の光明が亡くなると、新天皇、藤原仲麻呂と対立し、僧道鏡を重用した。764年に起こった藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱を収拾すると、淳仁を廃して、稱徳天皇として重祚した。西大寺を造営するとともに、仲麻呂の乱で死亡した者の冥福を祈るために百万塔を法隆寺・元興寺・興福寺・東大寺・西大寺など十大寺に各十万塔づつ献納した。法隆寺には今も45000塔ほど残っている。稱徳天皇は、仏教政治を進めると共に、道鏡を寵愛して法王とするなどした。その道鏡は、宇佐八幡神の託宣を利用して皇位に即こうとしたが、和気氏や藤原氏の抵抗にあって失敗した。道鏡は下野薬師寺(栃木県の自治医科大学附近)に流された。有名な宇佐八幡神託事件である。稱徳天皇は、皇太子を定めないまま、770年に崩御した。 ところで、646年の薄葬令により、陵墓は小型・簡素化され、奈良時代には前方後円墳の造営はなくなっていた。また、稱徳天皇陵と比定されている佐紀高塚古墳は、5世紀前半の造営と推定されていることから、この古墳も稱徳天皇陵ではなさそうである。 |

|

|

| 佐紀神社と平城京跡 |

| 成務天皇陵と日葉酢媛命陵を南北に貫いて走る元の道に戻り、歴史の道を南東に向う。道標に従い佐紀神社を訪ねる(写真左)。次に平城天皇陵に向い、御前池に沿って歩いていると、不思議なことに、また佐紀神社があるではないか!狐にでも騙されて道に迷い御前池を一周してしまったかと思い、地図を確かめると、なんと同名の佐紀神社が御前池を挟んで東西に二つあることが判った。江戸時代に東の佐紀神社から何らかの理由で西の佐紀神社が分社したようである。歴史の道は、平城京跡に復原された第一次大極殿(写真右)を右に見ながら東へと向う。 |

|

|

| 平城天皇陵 |

| 平城天皇陵に比定されている市庭古墳は、平城宮跡の真北にある。歴史の道を東に進むと、みやこ通りと交差する。この交差点を横切って、しばらく道なりに進むと左に平城天皇陵への参道がある。拝所(写真右)の宮内省の立札には、「平城天皇 平城天皇は桓武天皇の第1皇子(諱は 平城天皇は809年、病のために同母弟の神野親王(嵯峨天皇)に譲位し、旧都平城京に移って、不退寺の地に萱御所を築いて住んだ。病が平癒すると、皇太子時代から関係の深かった藤原薬子とその兄藤原仲成とともに重祚をはかり、「二所朝廷」と呼ばれた。810年に平城京への遷都を宣言して挙兵したが失敗して出家した(「薬子の乱」)。薬子は服毒自殺し、仲成は射殺された。以後、政治的な権力を失った。ちなみに平城天皇は、伊勢物語で有名な在原業平の祖父であり、萱御所の跡は、これから訪れる不退寺である。 |

|

|

| ハジカミ池 |

| 平城天皇陵から、歴史の道は北上する。途中、ハジカミ池があり、大きな木の下に、洒落た灯籠と歴史の道の道標が鄙びた地にひっそりと趣深く立っている(写真左)。二つに分かれて行く道の風景は、村の外れの追分のそれに似て、何となく懐かしく、大和路を散策する年老いた遊子の心をなごませてくれた。ところでハジカミというカタカナの名は、秋篠氏等の祖先で、この地に在って天皇の葬儀を司った 私が池に近づくと、驚いたのか、水中に潜って餌を漁っていた二羽のカワウが水面を飛び立ち空高く飛び去っていった。一休みした後、私は、道標に従い、磐之姫(媛)命陵に向け、右の道に歩を進めた。 |

|

|

| 磐之媛命陵 |

| 水鳥の遊ぶ大小の多くの池のあるのどかな田園の道を黙々と歩いているうち、私は、いつの間にか木漏れ日の搖らめく雑木林の中にいた(写真上左)。路一面に積った枯葉をかさこそと踏んできょろきょろと辺りを見渡すと、そこは平城坂上陵の飛地(倍塚)で、は号とかろ号という標識が立っていた。このように、またもや少し迷ってしまったが、なんとか雑木林を脱し、拝所に至る参道にたどり着くことが出来た(写真下右左)。宮内省の立札には、仁徳天皇皇后磐之媛命 平城坂上陵」とある(写真上右)。 磐之媛皇后陵は、江戸時代には、紫式部が枕草子の中で「うぐいすのみささぎ」と美しい名で呼んだ若草山の頂上にある鶯塚古墳であるとされたこともあるようだが、現在は、このヒシアゲ古墳に比定されている。ヒシアゲ古墳は、全長219mの前方後円墳で、他の佐紀盾列の巨大古墳と同じく、前方部を南に向ける。築造年代は5世紀後半と推定されている。 磐之媛は、応神期に朝鮮経営に活躍した豪族葛城襲津彦の娘。第16代仁徳天皇の妃で、履中天皇、反正天皇、住吉仲皇子、允恭天皇の母である。記紀では、非常に嫉妬深い后として描かれている(古事記には「甚多く嫉妬みたまひき」とある。)。磐之媛が紀国に行って留守の間に、仁徳が八田若郎女を宮中に入れたため、怒った磐之媛は夫のいる難波宮には帰らず、そのまま淀川を遡って山城の筒城宮(京都府綴喜郡、現京田辺市)に住みつき、その地で亡くなったという。私のホームページ「古道を歩く『葛城の道』」で紹介した「我が見が欲し國は 葛城高宮 吾家のあたり」と磐之媛が詠んだのは、「山代より廻りて、那良の山口(奈良山)」(古事記)で詠んだ歌である。磐之媛は、日本書紀には、「皇后を 「延喜緒陵式に『平城坂上墓(磐之媛命。在大和国添上郡。兆域東西一町。南北一町。無守戸。』とあり、陵墓要覧に『平城坂上陵、奈良県奈良市佐紀町字ヒシアゲ』と見えている。」(日本古典文学大系「日本書紀」上の注釈) この古墳には前方部正面に二重の周濠が残っている。初夏には、睡蓮やカキツバタが咲いて美しいと聞く。花好きの私は、濠一面に咲くという花を見るために、できれば、もう一度、この古墳を訪れたいと思っている。 |

|

|

|

|

| 水上池 |

| 磐之媛命陵のすぐ南には、水上池という大きな溜池が広がる。ここからは、のどかで静かな水面の向うに、近くは御陵、遠くに若草山を望むことのできる。古代のロマンを偲ぶに十分であるのみならず、四季を通じ水鳥が飛来するために、絶好の散策場所であるとともに、バードウォッチングや野鳥撮影スポットとなっている。 平城京の北にあたるこの一帯は、かっては佐紀澤、佐紀沼と呼ばれた湿地帯であった。中臣郎女が大伴家持に贈った歌「をみなえし佐紀澤に生ふる花かつみ かつても知らぬ恋もするかも」に佐紀澤と歌っている(万葉集巻6-675)。 垂仁天皇は、稲作増産のために諸国に令して、多くの池溝を開発した。大和地方では、垂仁35年冬10月に、「倭の狭城池及び迹見池」を作った(日本書紀)。ここにいう狭城池は、この水上池であると考えられている。 「大和誌に『添下郡狭城盾列池。在常福寺村。広一千二百余畝。一名西池。又名水上池』。水上は、今、奈良市佐紀にあり、日葉酢媛命陵・成務天皇陵・神功皇后陵等その傍にあり。」(岩波書店日本古典文学体系「日本書紀」上の注釈) この水上池の畔のすっかり紅葉した木の下に腰を下ろして、近くに、たった今見て来た磐之媛命陵を、また遠くに、これから向かう方向の若草山を望みながら、私は、滴る汗を拭き、残り少なくなったボトルの水を一気に飲み乾した。 |

|

| コナベ・ウワナベ古墳 |

| 水上池と並んで、東にコナベ古墳、ウワナベ古墳が並ぶ。ともに全長が200mを超える巨大古墳で(コナベ204m、ウワナベ255m)、前方部を南に向け、周囲に濠の水を満々と湛える。築造年代は5世紀前半から中頃で、コナベ古墳の方がやや古いといわれている。古くは、元明・元正天皇陵とされたこともあったようであるが、築造年代から間違いである。さらに前述したように薄葬令により、奈良朝では、既に前方後円墳は築造されることはなかった。現在は宮内省の陵墓参考地となっている。この古墳が、応神天皇陵・仁徳天皇陵など河内の大王墓と墳丘の形が似ていることから応神以降の河内王朝との関連を説く者や、大和の大王墓、さらに5世紀から6世紀にかけて大きな勢力を持った大和の豪族和珥氏との関連も想像されるが、具体的な被葬者は、まったく不明である。 コナベ古墳とウワナベ古墳の間に、航空自衛隊幹部養成学校があり、写真を撮っていたら、門番の隊員ににらまれた。この自衛隊前からは、奈良駅方面行きバスが出ている。足がひきつり疲れがひどく、ちょうど佐紀盾列の古墳が終わり、切りがいいので、ここで今回の奈良歴史の道探訪を止めようと思ったが、関東に住いする老人にとっては、二度と訪れる機会もないかも知れぬ |

|

|

| 海龍王寺 |

| 自衛隊前から、かっての平城京東二坊大路を真っ直ぐ南に下ると、すぐ右手に、築地塀を両翼に拡げた大門が見える(写真上左)。海龍王寺である。築地塀は、大門から中門へと参道両脇に続く。かっては漆喰の白壁が塗り込められていたのであろうが、今は、漆喰が剥げ落ち、下地の土塀がむき出したままである。明治の廃仏毀釈で破壊された寺は、荒れ放題のまま、昭和28年まで無住であった。むき出しの土壁は、荒れ寺であった無住の頃の名残を伝えて、独特の風情を醸し出している。 海龍王寺は、寺の縁起によれば、天平3年(731)に、光明皇后の御願により建立されたとされる。藤原不比等邸(のちに光明皇后宮、法華寺)の東北隅にあったことから、古くは隅寺(角寺とも)と呼ばれた。この地からは、天平以前の古瓦が出土している。平城京に移り、この地に邸を構えた藤原不比等は、もともとあった寺を取り込んで邸の東北隅の一郭に自身の寺院を営んだと想像される。 玄昉は、橘諸兄のもと、吉備真備とともに権勢をふるった奈良時代の法相宗の僧である。一説に、玄昉入唐(717年)の際に光明皇后が、その求法の無事を祈って建立したのが隅寺という。そして、735年に唐から帰国した玄昉は、一切経5000余巻を我が国にもたらした功が認められ、737年僧正に任じられ、この寺に住した。玄昉は、唐から帰国の途中、暴風雨に遭いながら海龍王経を唱えたお蔭で、九死に一生を得たので、寺号を海龍王寺と改めたという。 しかし、隅寺に代わり、文献に海龍王寺の名が見えるのは、平安時代以降のことである(集英社版日本古寺美術全集「西大寺と奈良の古寺」、初見は868年太政官符という)との説に従えば、玄昉が海龍王寺と号したというのも、また奈良時代の天平3年に聖武天皇から「海龍王寺」と書いた勅額(重文)を賜ったというのも、ともにあり得ない。 玄昉は、737年僧正となって紫袈裟を許され内道場に供奉し、住した。しかし前述のように、伝説では737年僧正となって、この隅寺に住したとされる(初代住持)。内道場とは、内裏において仏像を安置し仏教行事を行う仏殿のことである。日本では、既に670年ごろから、内裏に仏殿があったようであるが、「玄昉は唐の都にもあった内道場を宮中に開き、海龍王寺を内道場と定めた」とある(海龍王寺のホームページ)。隅寺は内裏の外の寺であり、内裏の中の仏殿ではない。海龍王寺のホームページにいう内道場とは、皇后宮も含めた、さらに平城京内という広い意味で使っているように思う。 玄昉と云えば、聖武天皇生母宮子(不比等の娘)との親密な関係が後世に伝えられている。天皇の生母でありながら皇族出身者でなかったが故に聖武天皇即位時に起こった自身の尊号問題で心身ともに疲れ果てた宮子を玄昉が看病して癒した。宮子の寵愛は厚く、扶桑略記、元亨釈書によれば玄昉との間には不義の子(秋篠寺開祖善珠)さえもうけたという話さえある(白洲正子「十一面観音巡礼」)。大胆に妄想を巡らせば、玄昉は隅寺に住んで、宮子の看病に当たったのではないかと思う。 道鏡は、孝謙(称徳)天皇の御寵愛深く、766年には法王にまで昇り詰めるが、その契機は、同年、この隅寺(海龍王寺)の毘沙門像に仏舎利が出現したことであったという。 海龍王寺は、平安時代には衰退し、興福寺末寺となっていたが、1236年以後、この寺にしばらく止住した西大寺の叡尊が復興し、鎌倉時代には戒律道場として隆盛した。「今日の海龍王寺が在るのは、ひとえに叡尊上人に復興を受けたおかげである」(海龍王寺ホームページ)。 その頃の伽藍配置は、南面する中金堂(現本堂の場所にあった)の後ろに講堂が、中金堂の前の中門回廊の一郭内に東西金堂が建つ堂々たるものであったという。しかし、その後は次第に衰退し、明治の廃仏毀釈を経て、往時の遺構として残るのは、奈良時代の西金堂(重文)と、鎌倉時代(1288年建立)の経蔵(重文)の二つのみである。 海龍王寺の宗派は真言律宗、本尊は十一面観世音(重文)である。 西金堂(重文 写真下右) 天平年間(729から749年)後半の建立と考えられている。平安時代と鎌倉時代に大修理が加えられたが、二重虹梁蟇股の架構等、奈良時代の構造手法を残し、天平当初の面影が見られる。内部は化粧屋根裏となっており、中央に五重小塔を安置する。この小塔を安置するための建物と考えられる。かっては現本堂(写真上右)の所にあった中金堂の前に東西金堂が対であったが、東金堂は、明治の廃仏毀釈で取り壊されて、今は無残にも基壇の跡を残すのみである。 五重小塔(国宝 写真下左) 実物の十分の一、4メートルほどの五重小塔(木造)が西金堂内に安置されている。由緒は不明であるが、寺の西塔にあたるものと思われる。薬師寺東塔に次いで古く、天平3年(731)創立時間もない頃の製作と考えられており、白鳳様式を多分に伝えている。屋根勾配の緩いのも古代の塔の特色である。東金堂にも五重小塔が安置され、東西両塔を模っていたと思われる。 |

|

|

|

|

| 法華寺 |

| 海龍王寺の敷地を接した南隣りに法華寺がある。平城京の一條南大路と二坊大路の交わる辺りで、大内裏の東に隣接する。 法華寺は、正式には法華滅罪寺といい、聖武天皇の皇后光明子が父藤原不比等から伝領した皇后宮を寺院(宮寺)としたもので、聖武天皇御願の日本総国分寺東大寺に対し、日本総国分尼寺とされた。光明皇后の娘の孝謙天皇(称徳天皇)は、しばしばこの法華寺に行幸した。譲位後も仙洞御所として、この寺で過ごしたという。 「後には孝謙上皇が住まわれて仙洞御所の様になったこともあった。その頃は上皇も御年46,7であった。再び帝位につかれた後にもなほ暫くこの寺は御所となって、盛んに造営が行はれた。」(和辻哲郎「古寺巡礼」) 創建当初の伽藍は、今の南門の南に、金堂、講堂、東西両塔が建ち並び、さらに光明皇后歿後には阿弥陀浄土院という一院が別に設けられていた。日本総国分尼寺に相応しい天平の大伽藍であった。しかし、平安京遷都以後は、次第に衰微し、荒廃していった。鎌倉期に、東大寺大仏を復興した僧重源や、続いて真言律宗の僧栄尊による堂宇や仏像の復興がなされたが、度重なる兵火(1499年・1506年)や地震(1596年)のため東塔以外の建物を失った。現在の本堂(写真上右)、鐘楼、南門は、1601年ごろ豊臣秀頼と母の淀君が片桐且元を奉行として復興したものである。現本堂は、かって講堂と称されていた。創建当初の講堂の遺構と何らかの関係があったからであろう。最後まで残っていた東塔は、1707年の地震で倒壊してしまい、現在の法華寺は、創建当初の面影をほとんど残していない。本堂の片隅に安置されている古びた三つの仏頭から創建当初の法華寺を偲ぶしかないのであろうか。 法華寺は、前述の栄尊が金堂などを再興した時に真言律宗の寺となったが、平成11年に光明宗として独立した。 十一面観音菩薩像(本尊 国宝 木造 像高1m) 光明皇后御影とされ、唐人の所望により作られたものとも、インド渡来の仏師・問答師が皇后の姿を写したものとも伝えられる。ただし、黒目に銅板を嵌入するなどの技法が用いられていることなどから、平安初期の作と考えられている。従って、この本尊は、光明皇后を直接にモデルにして彫刻したものではなく、また創建当初のご本尊ではないということになる。では、ご本尊のモデルは誰か?もともとのご本尊は?と興味をそそる。モデルは、法華寺と密接な関係があり、「文徳実録」に記された容姿がこの像に似ていることから嵯峨太皇大后橘嘉智子ではないか、またもともとのご本尊は、鎌倉時代には金堂本尊として丈六の廬舎那仏の名がみえること、現在法華寺には乾漆像の丈六仏の断片が遺っておることからして、これが創建時のご本尊の一部とする見方がある。 光背は、蓮の蕾や葉を御光のように像の周辺に配した珍しいものであるが、そのほとんどは後補の作りになるものという。 「もし大胆な想像がゆるされるなら、創建当初の仏像はわりあい早くに失われ、かわりに同じような十一面が造られたのではあるまいか。そして、そのモデルは、『皇后の御影』という伝承に則って、弘仁時代の檀林皇后ではなかったか。『文徳実録』に、左のような記述がある。『后爲人寛和、風容絶異、手過於膝』 后とは嵯峨天皇の皇后、橘嘉智子のことで、檀林皇后の名で知られている。」(白洲正子「十一面観音巡礼」、同旨「集英社・日本古寺美術全集「東大寺と新薬師寺・法華寺」) ちなみに、橘嘉智子は、光明皇后の異父兄弟橘諸兄の曾孫にあたる。 阿弥陀三尊および童子像(国宝 絹本着色 三幅)) 光明皇后御臨終の秘仏と伝えられるもので、雲上の阿弥陀如来を中心に観音、勢至両菩薩を従えるいわゆる来迎図で、絹本彩色の三幅よりなる。制作の実年代は12世紀を下るものではないが、光明皇后の時代まで遡るのは無理か。この三幅の大作も法華寺のいかなる堂宇にどのように懸けて礼拝していたかは不明である。 維摩居士像(重文 木心乾漆造彩色 像高92.3cm) 本堂西の間に安置され、東の間の文殊像と相対している。病躯をおして文殊と法論をたたかわす維摩の姿をよく表している。維摩居士というのは、仏の俗弟子で在家にして菩薩の修業をなし、その博識たること、仏弟子も遠く及ばなかったという。 和銅7年に藤原不比等が維摩会を起し、法華寺がこれを継いで毎年維摩会を修していた。この像はその頃の本尊であるという。 から風呂(写真左下) 光明皇后は、この寺の一隅に浴室を建てさせて、「貧者や病者に沐浴の功をつみ困窮者をお救いになった」(「光明皇后と法華寺」)という。現在の浴室は、1766年に再建されたもので、本堂の東方にあたる庭園の中にある。浴室の内部は公開されていないが、蒸気導入方式の珍しい蒸し風呂であるという(「床は瓦を敷きつめ、中央にはさらに三尺ほどの高さの板の床を作り、その上に屋根もあり板壁もある小さい家形が構えられている・・・純然たる蒸し風呂である」和辻哲郎「古寺巡礼」)。 横笛堂(写真右下) 建礼門院の雑司の横笛が、禁裏御所の侍の滝口入道時頼との恋に破れてこの寺に入り、髪をおろして仏道修行に明け暮れたお堂。修行の中にあって悟りの文を綴っていたが、発心してその書きつらねた文(滝口入道との間に取り交わされた文ともいう)をもって自像を作ったという。すなわち、横笛像である。髪をおろし、うつむきかげんの小さな像には、恋に破れた少女の限りない哀愁の影が漂う。この像を祀った横笛堂は、昔、南の築地外にあったが、今は境内に移されている(横笛像は本堂に安置)。ちなみに、悲恋の相手滝口入道時頼も出家し高野山別格本山大圓院の第八世住職となって余生を過ごした。横笛の墓は、その高野山の山麓(和歌山県かつらぎ町天野)にある。 東門(写真左上) 拝観のための出入り口。赤門ともいう。 |

|

|

|

|

| 不退寺 |

| 法華寺からコナベ・ウワナベ古墳の辺の歴史の道に戻ることなく佐紀路と別れ、バスの走る一条通を真っ直ぐ西に歩いて、不退寺へと向かった。 不退寺は、伊勢物語で有名な在原業平所縁の寺として知られる。寺伝では、在原業平が祖父平城上皇の萱御所の故地に(平城天皇と萱御所については、「平城天皇陵」の項参照)、自ら聖観音像を刻んで本尊として安置し、父阿保親王の菩提を弔うとともに、衆生済度のために、「幾久敷法輪を転じて退かず」と発願し、不退転法輪寺(略して不退寺)と号したとある。これに対し、平城天皇が824年に崩御して間もなく、官寺に準じて建てられた上皇の菩提寺と考えて、実際の造営は業平の父阿保親王によって遂行されたと推測する説もある。 不退寺は、平安時代末期、1181年の平重衡による南都焼き討ちにより諸堂は炎上し、衰微していたが、鎌倉時代後期に、西大寺の興正菩薩叡尊により再興された。爾来、西大寺末の真言律宗寺院として今日に至っている。 現存する多宝塔、南門(写真左)、本堂(写真右)は、鎌倉末から南北朝までの中興期に建てられたものである。この歴史ある寺も、明治6年から大正12年までは、完全に無住の荒れ寺で、西大寺の住職が兼務していたという。本堂、多宝塔が修理され今日の寺容を回復したのは、ようやく昭和になってからで、同5年に久邇宮邦英殿下が来山して、その口添えを頂いた以後のことである。 前回、この寺を訪れた時、案内して下さった若いお坊さんとデジカメ論議をして、楽しい一時を過ごした。あの時のお坊さんに会いたくなって、今回、案内下さった老僧に若いお坊さんのことを尋ねたら、突然不機嫌になられた。何かあったのだろうか。 聖観音菩薩像(重文 一木造彩色 像高191cm) この像は、前述の如く在原業平自作と伝える寺の本尊であるが、「やや面長で肉付きのよい面貌、抑揚の少ない体躯の肉取りなどを見ると」、10世紀ないし11世紀の作と見られ、業平の自作とはいえないようである。 |

|

|

| 興福院 |

| 不退寺から佐保山南麓に沿って曲がりくねった路地のような道を一路西へ、興福院へて向かった。 興福院は、もと唐招提寺に近い平城京右京の尼ヶ辻にあり、奈良時代に藤原百川が創建したと伝える(興福尼院。一説に、和気清麻呂が聖武天皇の学問所を移して創建し、弘文院と称したという)。 平安時代には金堂に丈六の薬師如来像を本尊として安置していたというが、その後のことは明らかでない。桃山時代に大和大納言豊臣秀長の寄進により、浄土宗の尼寺として復興され、1636年には徳川家光の寄進により、現存の本堂、客殿、大門がこの頃に建立された。1665年徳川家綱の時代に、新たに寺地を賜り佐保山南麓の現在地に移転した。このように興福院は徳川家と縁浅からぬ寺院で、境内には、歴代の徳川将軍を祀る霊屋がある。 本尊は阿弥陀三尊像(重文 各木心乾漆造 漆箔)。 大門(写真上左)から入り、なだらかに続く石段を上って、小さな中門(写真上右)をくぐると、眼前小高く佐保山の懐に抱かれた本殿(写真下左)がひっそりと建つ。 境内で写真を撮っていると、大門の石段を修理していた職人に突然怒鳴られた。興福院の拝観には予約が必要で、しかも当日は休観日であるという。あわてて退散するより仕方がなかったが、遠路遙々、せっかく関東から来たのに拝観できないのかと思うと残念でならなかった。そういうわけで、下右の写真は、客殿の玄関であるかどうか不明であるが、客殿には仏間の他に、床・棚をそなえた書院もあり、禅宗方丈に近い、奈良には珍しい住房建築であると云われている。なお、玄関は移築後の増築である。 佐保川の辺の鄙びた酒屋で缶ビールを買って、一気に飲み干し奈良駅へ。みやこ路快速に乗って京都経由新幹線に乗った。車中で大好きな柿の葉寿司を食べては、今日一日ひたすら歩いた大和路の風景をひとつひとつ思い出しながら我が家に帰ってきた。 |

|

|

|

|